作業の流れ

右上の New Project を選んで

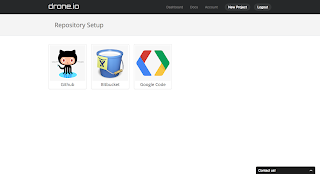

リポジトリを選択。Github の他に BitBucket と Google code にも対応している。

ビルドしたいリポジトリを選んで

言語を選択。Ruby はまだ beta らしい。 ビルドスクリプトを設定する。シェルスクリプトを書けばいい感じかな?

基本形ははじめから入力されているので、このまま行ける。

更に周辺の設定を追加して Save → Build Now

ビルドが開始して、

結果が表示される。

こんな割と簡素なメールが飛んでくる。

README.md などに貼るバッジも用意されている。

リポジトリを選択。Github の他に BitBucket と Google code にも対応している。

ビルドしたいリポジトリを選んで

言語を選択。Ruby はまだ beta らしい。 ビルドスクリプトを設定する。シェルスクリプトを書けばいい感じかな?

基本形ははじめから入力されているので、このまま行ける。

更に周辺の設定を追加して Save → Build Now

ビルドが開始して、

結果が表示される。

こんな割と簡素なメールが飛んでくる。

README.md などに貼るバッジも用意されている。

気になったとこ・所感

Rubyのバージョンは現時点では3つしかなく、Ruby2.1.0以降はまだない。

それから、言語のバージョンがひとつしか設定できないので、Travisのようなマルチバージョンでのテストができないっぽい。どっかから設定できるのだろうか?

ビルドの速度は速い気がする。golangだからか?

ビルドスクリプトはわりと何でも出来そうなので、シェルスクリプト書けるならかなり柔軟性がありそうだ。

設定ファイルをリポジトリに置かないのは余計なものを置かなくていいし、ブラウザ上で完結するので便利だけど、皆で知見を共有しづらいのじゃないかな?

言語のバージョンと環境変数のマトリクスが Travis の一番の魅力なので、それが簡単に出来ないならばあまり切り替える魅力は今のところないかなぁ

ほんとに軽く触っただけなので、こうすればいいよとかあったら是非教えて下さい。

それから、言語のバージョンがひとつしか設定できないので、Travisのようなマルチバージョンでのテストができないっぽい。どっかから設定できるのだろうか?

ビルドの速度は速い気がする。golangだからか?

ビルドスクリプトはわりと何でも出来そうなので、シェルスクリプト書けるならかなり柔軟性がありそうだ。

設定ファイルをリポジトリに置かないのは余計なものを置かなくていいし、ブラウザ上で完結するので便利だけど、皆で知見を共有しづらいのじゃないかな?

言語のバージョンと環境変数のマトリクスが Travis の一番の魅力なので、それが簡単に出来ないならばあまり切り替える魅力は今のところないかなぁ

ほんとに軽く触っただけなので、こうすればいいよとかあったら是非教えて下さい。